近頃の京都は休日、平日を問わず多くの観光客で賑わいを見せています。また、インバウンド効果により多くの国外からの観光客も急増化し、益々活気溢れる京都である事は想像つくと思います。

しかしインバウンドにより多くの観光客で賑わうのはよい事ではありますが、中を覗いてみると人…人…人!と特に人気スポットでは大混雑を招き、本来の京都の良さがあまり伝わらない事態が発生しています。

千年の都、京都は皆様もご承知の通り、寺社などの宗教施設が多く、京都の観光と言えばやはり今も昔も寺社を中心とした計画になると思います。今回紹介するスポットは定番から外れた、いわゆるマイナースポットですが、歴史的に見ると深い意味を持ち、しかもどれもゆっくりと静かな観光のできる場所を厳選してみました。

京都には、混雑の予想される定番スポットの他、まだまだ見どころが多く、今回紹介するスポットもその内の箇所になっています。どうしても混雑を避けたい、けれど京都という歴史ある町や寺社を少しでも感じたいという人にはどれもおすすめなので、今回は静かな京都を満喫できるおすすめスポットを紹介したいと思います。

- 奥嵯峨で感じる秘密の「竹林の小径」

- 国内でも珍しい三柱鳥居がある木嶋坐天照御魂神社

- 現存する神社建築では日本最古を誇る宇治上神社

- 皇室の菩提寺「御寺」と呼ばれる別格寺院、泉涌寺

- 京都にあるもう一つの清水寺、狸谷山不動院

- 京都最恐スポット!?怨霊から生まれた祟道神社

- 最後に

奥嵯峨で感じる秘密の「竹林の小径」

京都の人気スポットである嵐山は京都の西部に位置し、嵐山のシンボルでもある渡月橋を始め年間多くの観光客で賑わいを見せるエリアです。

嵐山周辺は低山が連なみ、嵯峨天皇は嵐山の自然に魅了され旧嵯峨御所大本山大覚寺を造営されました。この寺は貴族たちの別荘地としても栄え、嵐山全体が四季折々の自然を満喫できる場所として歴史を紡いできました。

そんな京都の嵐山嵯峨野地区では嵯峨嵐山駅から徒歩数分でたどり着く「竹林の小径」が有名で、鬱蒼とした無数の竹林の散策路に足を踏み入れると、竹林が成すその光景は美しくも神秘的で、見る人すべてを感動させる道になっています。

しかし、このエリアは京都を代表とする定番のスポットでもあり、渡月橋周辺の賑やかな場所から気軽に訪れる事も可能なため、土日祝日に限らず多くの方で賑わいを見せています。

なので最初に紹介するもう1つの「竹林の小径」は同じ嵯峨野地区にありながら、駅から徒歩で訪れる事も可能で、何と言っても定番の「竹林の小径」と変わらない見事な竹林の道になっています。あまり知られていないためか、人も少なく、うまくいけば独り占めできる、まさに知る人ぞ知る秘密の小径です。

その秘密の「竹林の小径」があるのは、本場の「竹林の小径」から歩いて数分の場所に位置する、あだしの念仏寺の中にあります。

弘法大師空海によって創建された寺院ですが、後に法然上人の念仏寺として変化し、現在は浄土真宗の寺院になっています。

奥嵯峨という名の通り周囲を見渡すと見事に山で囲まれ、奥まった雰囲気を感じる事のできる念仏寺には無数の石仏が安置されています。由緒にも書かれていますが、元々この地は葬送の地とも言われ、今までに多くの人々が故人との別れを悲しんだ場所としても知られています。

なので境内には石仏が異様に多く、というか尋常じゃないほど多く、少し独特な雰囲気が漂います。

そんな、あだしの念仏寺の境内脇から、今回紹介するもう1つの「竹林の小径」というスポットがあり、本場の「竹林の小径」とほぼ同じような美しい竹林の散策路になっています。

まさかここにも「竹林の小径」があったとは!早速歩いてみましょう。

入口から先はこんな感じで、階段を登る形になっています。

道幅は狭いですが、本場の竹林の小径と比べてもさほど変わらず、写真で見るといつもの竹林の小径を歩いているように見えます。

実際に歩いてみると、散策路は本場に比べて短いものの、人はほとんどおらず非常に歩きやすく、竹が風に揺れる音や葉がさやさやと静寂な空間を優しく撫でるように響き渡る音は歩きながら心に染みわたり、居心地の良い空間になっています。

短い距離の竹林の小径を登りきると、そこには六面六体地蔵があります。

六角柱のそれぞれの面にお地蔵さまが埋め込まれています。しかし、よく見るとお地蔵様の姿が少し違う事に気づきます。六面六体とは六道を表しているそうで、この六つの世界にそれぞれのお地蔵さまが居られ、私たちを救ってくださるとの事です。

また、手前には水が張られ、柄杓にてお地蔵様に水をかける事で罪障を洗い流していただく意味があるそうなので、ぜひお地蔵様に水をかけてあげましょう。

その他、念仏寺には不思議な鳥居?のようなものがあり、これは仏教建築の塔門と呼ばれ、塔門の先にある盛り上がった円墳のような仏塔とセットで建てられています。

独特な門のように見えますが、これは正真正銘の仏教建築であり、日本の鳥居に近い印象を受けるかと思います。ひょっとしたら鳥居もこのような塔門から日本流にアレンジされて今の形になったかもしれませんね。

最初に紹介した、あだしの念仏寺にある「竹林の小径」は、定番のエリアから少し離れた場所にあります。しかし歩いて行けない距離ではなく、途中には趣のある伝統的建造物群保存地区の建物が立ち並び、更に髪の毛を祀る珍しい御髪神社など、あまり知られていない箇所も多いので、嵐山を訪れたのならぜひ奥嵯峨方面へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

【住所】〒616-8436 京都市右京区嵯峨鳥居本化野町17

【アクセス】京福嵐山本線「嵐山駅」より徒歩約20分

【参拝時間】9:00~16:30(受付終了)※1・2・12月は15:30に受付終了

【拝観料】大人500円、中高生400円、小学生以下(保護者同伴に限る)無料

団体料金 30名以上で大人400円、中高生300円

【公式サイト】https://nenbutsuji.jp/

【地図】

国内でも珍しい三柱鳥居がある木嶋坐天照御魂神社

木嶋坐天照御魂神社は京都市右京区に位置する太秦(うずまさ)という地名に位置し、太秦とは秦の始皇帝の末裔である秦氏の拠点を意味します。秦氏は渡来系の氏族で、渡来後は大分県で「秦王国」を築き、後に京都の太秦に拠点を変え、朝廷のために貢献し日本を豊かにした一族であります。

そんな秦氏は実は稲荷神との関りがあり、稲荷社の総本社である伏見稲荷大社の創建は秦一族によるものとされ、それはつまり稲荷神は渡来系の一族によって広まった事になります。更に、秦氏は八幡神も最初に祀った一族であり、日本の稲荷、八幡は秦一族から始まったと言っても過言ではありません。

このように、稲荷や八幡という日本でも人気のある神々は朝鮮の方によって祀られた事になりますが、秦の始皇帝の母方はユダヤ系の一族らしく、この神社に建てられている三柱鳥居はキリスト教ネストリウス派の遺物と言われ、ネストリウス派とは原始キリスト教の一派で、ユダヤ教に近い存在だったそうです。

また、木嶋坐天照御魂神社は「蚕の社」とも呼ばれ、秦氏は養蚕を得意とする一族でもあるので、やはり秦氏に縁のある神社という事が分かります。

その三柱鳥居は境内の奥にあり、実際に三柱鳥居を見てみると確かに他の神社には無い独特な姿である事が分かります。鳥居の中心には石が積み重なり、真ん中には幣束が立てられ、中心の幣束を守っている結界のような存在に見えます。

本当にこれがネストリウス派の遺物だとしたらこれは何を意味するのか疑問に思いますが、真ん中に幣束が立てられているので、やはり日本的な神様の依り代としての機能として見るのが妥当だと思います。

しかし、この鳥居もはっきりとした事は分っていないようで、真相は謎のままです…

境内にはその他、稲荷社も鎮座されこちらも秦氏と関わりのある神様が祀られています。稲荷社は鬱蒼とした森の中にあり、お社が岩窟のような、こちらも独特な雰囲気を漂わせています。

神社はパワースポットとして、近年においては日本人だけでなく様々な国の方から注目を受ける宗教施設です。この木嶋坐天照御魂神社は全国でも珍しい三柱鳥居が見られる貴重な神社で、更にユダヤを名乗る秦氏を思わせる歴史があり、一般的な神社とは少し違う独特な雰囲気を醸し出し、ミステリースポットとしての要素も感じられる神社です。

近くには東映太秦映画村や秦の始皇帝と秦河勝が祀られた大酒神社など、見所も多いので併せて訪れてみてはいかがでしょうか。

また余談ですが、京都には三柱鳥居の他、珍しい鳥居が多く存在します。京都旅で出会った不思議な鳥居を紹介した記事があるので、興味のある方はご覧ください↓

【住所】〒616-8102 京都市右京区太秦森ヶ東町50

【アクセス】JR嵯峨野線「花園駅」より徒歩約7分、京福嵐山本線「蚕ノ社駅」より徒歩約2分

【地図】

現存する神社建築では日本最古を誇る宇治上神社

宇治市で有名な宗教施設と言えばやはり平等院鳳凰堂でしょうか。平等院鳳凰堂は平安貴族たちの別荘として建てられ、現在でも色褪せる事のない豪華兼頼な建築及び庭園は国内外問わず誰もが感動する宗教施設です。

そんな日本を代表する宗教施設のすぐ近くに、実は現存する神社建築では日本最古を誇る神社がある事をご存知でしょうか?

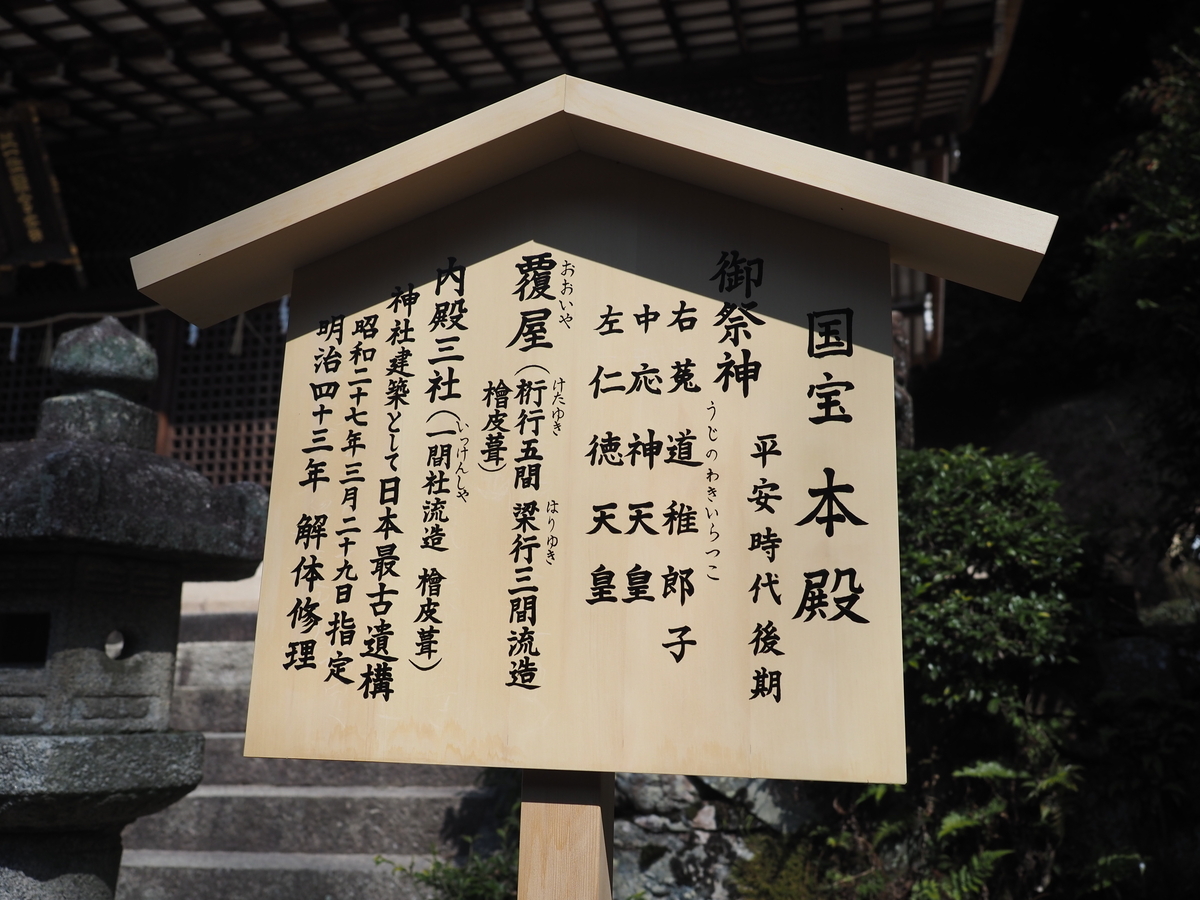

その神社は宇治上神社と呼ばれる神社で、神社名の通り宇治市に鎮座するお社です。この神社の見どころは、本殿と拝殿で、本殿は平安時代後期頃、拝殿は鎌倉時代前期に建てられ、それぞれ国宝に指定されています。

ところで、日本最古の寺院と言えば有名な飛鳥寺、世界最古の木造建築は法隆寺など、これらは歴史の授業で必ず習うので多くの方が知っていると思います。しかし、最も古い神社は?と聞かれたら恐らくほとんどの人が、分からない!想像できない!遥か昔から!など様々な回答が飛び交うと思います。

そもそも、神社建築そのものがいつから始まったのか実は分かっておらず、寺院が仏像を安置する建物のように、神社とは神様を祀る建物です。しかし、それ以前に日本独自の信仰である神道において、神様はそこに存在するのではなく、祭りをする事で神様を呼び、祭りが終われば帰っていただくという信仰が根本にあり、神様をお呼びする際に宿るものや場所、祭場があれば成り立ち、仏教のように仏像を安置するための施設のような、いわゆる社殿は必要ありませんでした。

では、なぜ現在のように神社も立派なお社が存在するのかと言えばやはり仏教に影響されたことが要因で、神様も仏様のように常に人々に寄り添ってほしいという思いから神社建築も始まったそうですが、実のところいつどこで神社建築が始まったのかは分かっていないそうです。

そんな中、現存する神社建築では日本最古を誇る神社が宇治市にある宇治上神社で、応神天皇とその子、菟道稚郎子と仁徳天皇を祀っています。

平等院鳳凰堂から宇治川を渡り歩いて数分の朝日山の麓に位置し、どちらかというとひっそりとした住宅地に鎮座しています。

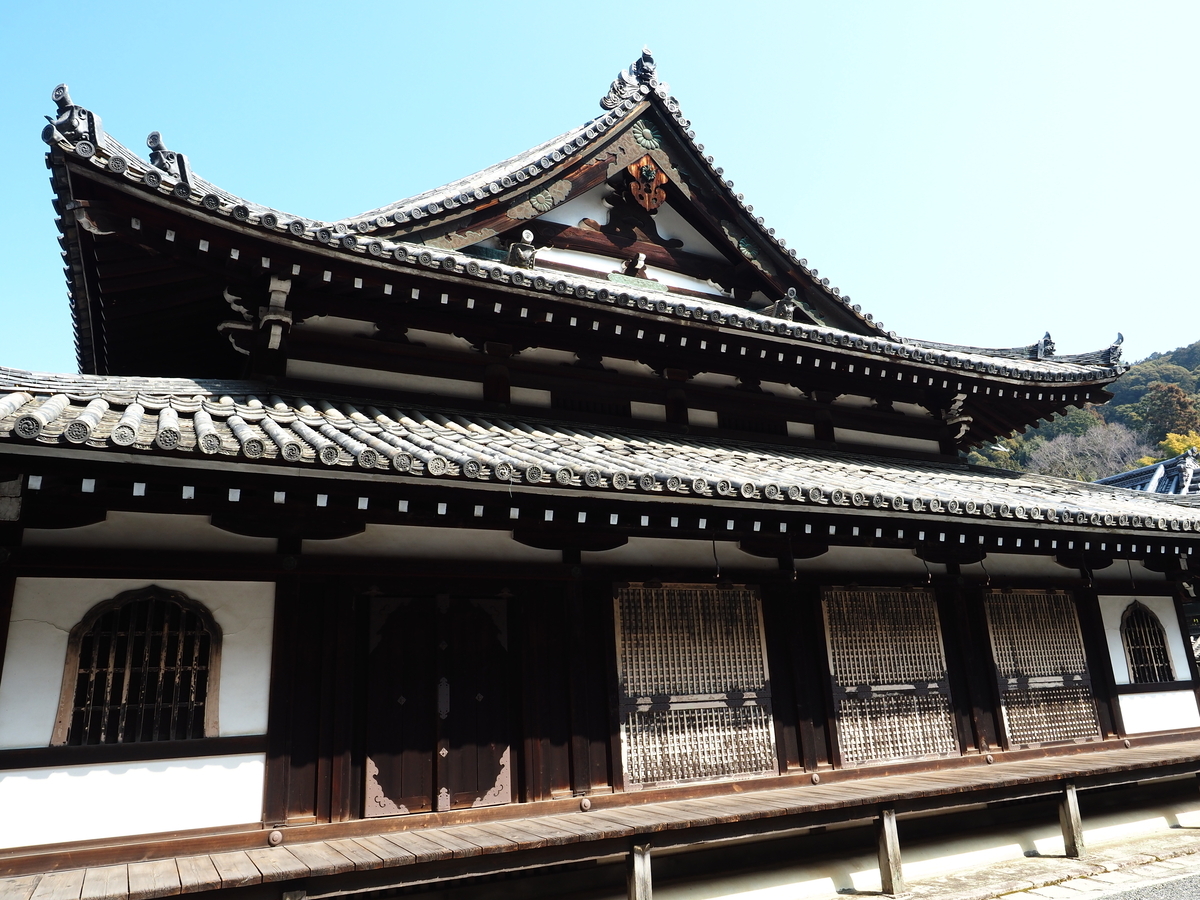

正門を潜りまず目の前には立派な拝殿が見られます。

神を祀る本殿に対して、拝殿は人が拝むために建てられた社殿ですが、この拝殿はなんと寝殿造になっており、寝殿造とはご承知の通り平安貴族の住宅様式を表しています。この拝殿は鎌倉時代に建てられたものの、平安時代の面影を残された珍しい拝殿になっています。

そして拝殿の奥に位置するのが本殿です。本殿とは神様を祀るための社殿なので、この建物の中にご神体が祀られています。

神様が三柱祀られているので、三殿から成り立っていますが、見ての通り本殿は三殿をひとまとめにした造りになっています。本殿は一間社流造という造りになっていて、屋根が流れるような風貌からそのような名前になった造りです。本殿を覆っているのも流造だそうで、つまり流造の中に流造が三殿入った形になっています。

正面の隙間から覗くと三殿が見られますが、遠くからでは見えない形になっていました。平安時代後期の木材が使用されていると書かれていますが、実際は恐らく中の三殿に使用されていると思います。現存する神社の中で一番古いお社が今まさに目の前に現れると、やはり感動しますね!

創建は貞かではありませんが、この社殿の裏には小さいながら大吉山、朝日山という山があるので、ひょっとしたら山岳信仰から派生した神社かもしれません。

ちなみに本殿裏は大吉山の展望台まで登れるそうなので、時間に余裕のある方は登られてみてはいかがでしょうか。

また、境内には桐原水という湧水があり、こちらは宇治七名水に選ばれており、拝殿の隣に位置しています。

湧水の場所はお社が建てられ、中はうす暗く神秘的な空間になっています。中に柄杓がかけられているので、すくって触れてみてはいかがでしょうか。

仏教建築と違い、神社建築は明確な起源が分かっいませんが神社は私たちの身近な存在です。しかしその一方で意外と分からない事の多いミステリアスな存在でもあります。

そんな中、現存する一番古い社殿を持つ神社が京都にあるのは案外知られていないのかもしれません。今回調査した時も平等院鳳凰堂の次に訪れましたが、参拝者の数はやはり少なめでした。

京都の人気スポットまではいかないものの、現存する神社で一番古い木材を使用された社殿を目の前にすれば、誰もが感動するに間違いありません。残念ながら本殿に触れる事はできませんが、ご祈祷などで訪れる際は拝殿までは入る事が可能なので、その時はぜひ寝殿造という平安貴族たちが過ごした空間で神様の神威を感じてみてはいかがでしょうか。

【住所】〒611-0021京都府宇治市宇治山田59

【アクセス】平等院鳳凰堂より徒歩約10分、JR宇治駅より徒歩約15分

【駐車場】有(参拝者のみ無料)

【公式サイト】https://www.ujikamijinja.jp/

【地図】

皇室の菩提寺「御寺」と呼ばれる別格寺院、泉涌寺

伏見稲荷から北へ車を走らせること、5分くらいの場所に皇室と縁のある寺院がある事をご存知でしょうか。その名は泉涌寺というお寺で、真言宗泉涌寺派の総本山として建立され、皇室と関係が深く御寺とも呼ばれています。

では、なぜ皇室と関りが深いのかと言うと、鎌倉時代に泉涌寺において四条天皇の葬儀が行われ、これをきっかけに天皇家の葬送儀礼が代々泉涌寺で営まれることが慣例となりました。近世においても葬儀は泉涌寺で行われ、江戸時代最後の天皇である孝明天皇を最後に泉涌寺での葬儀を終え、約600年間、天皇家の葬儀を行われるほど、皇室との関りが深いお寺となりました。

大門を潜ると仏殿への参道が広がりますが、このお寺の参道は下る形になり、降り参道と呼ばれています。一般的な寺社の参道は平坦か若しくは登る形になっていますが、泉涌寺は珍しく下る形になっています。

このような参道は全国的にも珍しく、他に例を挙げると出雲大社が同じく社殿へ向かう際には下る参道になっています。明確な理由は分っていませんが、下り坂を進む事で自然と頭が下がり、神様に敬意を払って神様の方へ向かう意味が込められたり、へりくだるという意味も込められているそうです。

泉涌寺がどうして下る参道なのか分かりませんが、やはり天皇家の葬儀が行われた御寺だからでしょうか。参道を下る時は頭をたれながら進みましょう。

参道の正面には仏殿と舎利殿、更に奥には天皇、皇后、親王の御尊牌(お位牌)が祀られている霊明殿と両陛下と皇族が入られる御座所があります。

まず、正面には、釈迦仏、阿弥陀仏、弥勒仏の三世仏を安置する仏殿があります。見上げるほど巨大な仏殿は禅宗様を代表する建築で、堂々たる外見が印象的です。

中は撮影禁止ですが巨大な仏殿の中は広く、うす暗いにも関わらず過去、現在、未来を表す三世物は現在でも黄金に輝き、見る者を感動させる姿になっています。

仏殿の裏にはこれまた立派な舎利殿が建てられています。

中に入る事はできませんが、殿内には仏牙(仏歯)舎利が奉安されているそうです。舎利とは釈迦の遺骨を安置する塔を意味し、日本の寺院にも多くの舎利殿が建てられています。

本尊を祀る仏殿も見どころですが、やはり泉涌寺と言えば皇室と縁のあるお寺なので、歴代の天皇、皇后、親王の御尊牌をお祀りする霊明殿と御座所をぜひ訪れてほしい。また、建物に注目すると、菊花紋章が取り付けられています。建築物もやはり仏教建築とは違い、皇族のための建築様式が伺えます。

御座所は見学可能で、こちらもぜひ見学していただきたい場所です。

天皇陛下をお通しする玉座の間を始め、皇族たちの部屋がそれぞれ用意され、こちらも見学する事が可能です。また、御尊牌が祀られている霊明殿は見学不可能ですが、何年か前に特別公開されており、実は私も天皇家の御尊牌を目の前にした事があります。今後、霊明殿での特別公開はされるかわかりませんが、公開される場合はぜひ訪れたいところです。

境内には宝物殿もあり、こちらには歴代天皇の遺品や皇室関係の文化財などが保管され、自由に見学する事ができます。特に天皇の葬儀の様子や案内状など、当時の葬儀の準備や手配、流れが分かる資料は大変貴重で、その他にも様々な資料や展示がされているので、帰りがけに立ち寄ってみて下さい。

泉涌寺は開山の俊芿律師は寄進された仙遊寺を寺地に泉が涌き出た事により、寺名を泉涌寺と改め歴史がはじまりました。その後は四条天皇の葬儀がきっかけで、歴代天皇の葬儀を泉涌寺で行う事により皇室と関わる事で御寺という別格の寺院として歴史を歩んできた、非常に尊い仏教寺院です。また、明治以降は皇室も神道式での葬儀や儀礼が主ですが、今もなお陛下は泉涌寺にお祀りされている歴代天皇の御尊牌に手を合わせています。仏式から神式へ移り変わってもご先祖様を尊び、祈る姿はまさに日本人としての理想の姿でしょう。

四方を山で囲まれ、静寂に包まれた泉涌寺は寺院でありながら鎮守の森のような感覚に見舞われるのは、神と仏を大事にされてきた皇室の思いが今も続いているからこそ、そのように感じられると思います。

泉涌寺は京都の人気スポットのような活気溢れる場所とは違い、皇室の祈りの場としての歴史が深い仏教施設です。訪れる際は謙虚な気持ちを持って歴代天皇の御霊に手を合わせましょう。

【住所】〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町27

【参拝時間】3月~11月 9:00~16:30(閉門17:00) 12月~2月 9:00~16:00(閉門16:30)

【拝観料】大人500円 子供300円(小中学生)

特別拝観(御座所、御座所庭園、海会堂) 500円

【駐車場】有(無料)

【公式サイト】https://mitera.org/

【地図】

京都にあるもう一つの清水寺、狸谷山不動院

狸山不動院は「タヌキダニのお不動さん」の名で知られる不動明王信仰の1つのお寺です。開山は朋厚房正禅法師という行者で、高野山で修行した後にさらなる修行の地を目指し、この狸谷という地の洞窟に不動尊を見つけ、この地こそ修行に相応しいと決意し享保3年に開山されました。

また、開山前には剣豪宮本武蔵が狸谷山中の滝に打たれ修行を続け、不動心を感得したとして知られるほど霊験あらたかな地として信仰されました。

不動明王を安置したのは桓武天皇ですが、不動院として開いたのは朋厚房正禅法師となっており、現在の立派な懸造の本堂は昭和61年と意外に新しく、まるで清水寺の舞台造を思い起こす姿になっています。

狸谷山不動院という名前から入口には大量のタヌキ像が置かれています。

なぜタヌキなのか、その理由は恐らく本堂に祀られている咤怒鬼(たぬき)不動明王像の名前から動物のタヌキに変化した一種の駄洒落だと思います。それにしてもタヌキが多い事!よほど崇敬されている事がよく分かりますね。

本堂までは250段の階段を登らなければならず、途中には弘法大師空海を祀る弘法大師光明殿や七福神など様々な神仏が祀られています。長い階段なので、登山や階段に慣れていないと疲れてしまうかもしれません。そういう時は石仏などを眺めて立ち止まりましょう。また、階段の半ばには空海の像もあり、このお寺が真言宗である事も分からせてくれます。

長い250段の階段を登りきると本堂に到着します。

本堂は見事な懸造建築を成し、山の斜面に沿って本堂が建てられている事が分かります。本堂ができる前は山の斜面にある巌窟に咤怒鬼不動明王が祀られていたそうですが、現在は立派な本堂の中に安置されています。

それにしてもこの光景、京都で有名なあの建物に似ていますね?そう、清水寺の舞台造の本堂です。規模や足組の本数は比べ物になりませんが、こうして眺めるとやはり清水寺を思い起こす光景ですね。

清水寺と同様にこちらの本堂も入る事ができ、広い舞台を歩く事も可能です。

展望もよく、天気が良ければ清々しい光景が見られる事でしょう。

咤怒鬼不動明王は厄よけやガン封じの御利益があるとされ、境内には男厄坂、女厄坂という階段があり、その他宮本武蔵が修行をした滝など本堂以外にも多数の見どころがあります。

また、本堂奥には瓜生山へ続く登山道があり、登山道は石でできた趣のある階段になっており、途中、三十六童子に導かれ奥之院まで通じています。先ほどの250段より道も本格的な登山道になっているので、履物には十分注意しながら登りましょう。

現存する中で最古の懸造建築は鳥取県にある三仏寺奥之院で、全国的にも有名な寺院です。その他にも京都の清水寺が有名ですが、懸造とは急峻な崖に建てられた堂宇で、山岳修験者たちが修行の場を求め少しでも自然と一体化するために建てられたそうです。そんな山岳修験者たちの夢のような堂宇は現在でも姿を残し、今を生きる私たちにも感動を与えてくれる建築物である事は間違いありません。

狸谷山不動院も真言宗のお寺で、山岳修験から派生した事は間違いなく、このような立派な懸造が今でも健在です。山奥にあり、少しばかり登山が強いられますが、ぜひ狸谷山不動院の圧倒的な懸造を目の当たりにしてみてはいかがでしょうか。

【住所】〒606-8156 京都府京都市左京区一乗寺松原町6

【拝観時間】午前9時~午後4時

【拝観料】500円

【駐車場】有(無料駐車場約150台)

【公式サイト】https://www.tanukidani.com/

【地図】

京都最恐スポット!?怨霊から生まれた祟道神社

京都市左京区の比叡山寄りに鎮座する祟道神社には、歴代天皇に数えられない幻の天皇である祟道天皇が祀られ、主祭神として祀られる神社では京都唯一のお社です。

祟道天皇は桓武天皇の実弟で、早良親王と呼ばれていました。早良親王は11歳で東大寺へ出家し、後に「親王禅師」と呼ばれるほど、僧としても大変立派な方で、東大寺に関して強力な発言権を持つほどでした。

そして、藤原種継が何者かに暗殺され、その疑いを早良親王にかけられてしまい、遂に淡路島へ流され、無実を訴えるもののあえなく亡くなってしまいました。しかし、早良親王が亡くなったその後、天変地異や社会の異変、更に肉親の次々の死が襲い掛かり、桓武天皇は早良親王の祟りに違いないと思い、長岡京から急きょ和気清麻呂のアドバイスにより、怨霊を封じる最強の結界を有する平安京に遷都しました。

その後も怨霊や祟りを抑えるために僧たちによる加持祈祷がなされ、早良親王は祟道天皇という追号が贈られ、遂には千年の都である京都を作り上げてしまいました。

この祟道神社も早良親王の怨霊を慰めるために貞観年間(859~877)に創建されたそうです。

国道367号沿いに位置し、正面の鳥居を潜ると本殿までの長い参道が広がっています。参道の両サイドには玉垣が並び、参道全体に奉納者の名前が記されています。恐ろしい由来で創建されましたが、崇敬者は今でも多く、大切にされている事がよく分かります。

参道を渡り3つの鳥居を潜った先に社殿があります。背後には鬱蒼とした森が広がり周囲を山で囲まれた場所に鎮座され、少し鬱蒼とした雰囲気が漂う境内になっています。

鎮座地に注目すると、御所から北東の位置に祟道神社は鎮座しています。つまり、都から見て北東は鬼門にあたり、比叡山延暦寺が鬼門除けというのはよく知られています。しかし、この祟道神社も同じく都の鬼門の位置に鎮座されている事はやはり鬼門除けのためにこの場所を選んだと思われます。

なぜ怨霊である早良親王が鬼門除けになったというと、やはり御霊信仰の1つだと思われます。御霊信仰とは政治において排除され、恨みを持って死んでいった霊を恐れ、その霊を鎮めるために丁重に祭りを行う事です。

実は菅原道真を祀る北野天満宮の天神さまもそのうちの1つで、菅原道真は大宰府に左遷され非業の死を遂げた事は歴史の教科書でも載っているほど有名だと思います。道真の死後、都では天変地異や災害が頻繁に起こり、朝廷は道真の怨霊に違いないと思い、大宰府後に道真を祀るお社を建て、後に朝廷の守護神として北野の地にも祀ったそうです。つまり、御霊信仰とは祟りをもたらす恐ろしい神は丁重に祭りあげる事で恵みをもたらすという信仰です。

古来より日本人は自然の恵みと脅威を両方受け入れ、自然災害が起これば素直に受け入れ祭りをする事で荒ぶる神を鎮める信仰が根付いた民族です。それは日本という国ができる遥か昔の縄文、旧石器時代の何万年もの間に培ってきた信仰だからこそ、御霊信仰も自然に発生したのだと思います。

拝殿は吹き抜けでそのまま本殿へ繋がる形になっています。

本殿には祟道天皇が祀られ、周囲には様々な神々も祀られていました。

全体的にやはり鬱蒼とした神域でどこか寂しい雰囲気の漂う様子でしたが、お参りの際にはとても清々しく、気持ちのよい参拝がでできると思います。

祟道神社は現在は町の鎮守様として崇敬を受けているお社です。しかし、歴史的に見ると祟道天皇(早良親王)の怨霊によって平安京は建てられ、桓武天皇はありとあらゆる手段によって都を守り、怨霊の恐怖から逃れた事でしょう。また、早良親王の怨霊を鎮めるために仏教僧による読経を行わせ、現在のお彼岸の概念まで作り上げるほど桓武天皇は恐怖に苦しめられていたに違いありません。

千年の都と言われる平安京はこんなにも恐ろしいエピソードであったことはあまり知られていないと思います。江戸時代が終わり明治時代の始まりと共に都は東京へ遷り、都としての役目を終えた平安京ですが、果たしてこれで早良親王の怨霊が治まったのかは分かりません。千年という果てしない年月もの間、都の守り神としてあり続けた事にもやはり意味があるのではないかと感じてしまいます。

祟りをもたらす恐ろしい神は祈る事で恵みをもたらすという御霊信仰は、まさに自然を相手に畏れ敬う日本人の信仰に繋がり、祟る神こそ神の中の神であり自然そのものである事も分からせてくれます。このように、祟道神社は京都最恐スポットと言われていますが、千年間都を守り続けた神様であり、原始の日本人の信仰を感じられる神社と言っても過言ではありません。ぜひとも訪れる際には恐れおののくのではなく、切に祈ればよい方向へ導いてくれると信じ、手を合わせてみてはいかがでしょうか。

【住所】〒606-0064 京都府京都市左京区上高野西明寺山34

【アクセス】叡山電鉄叡山本線「三宅八幡駅」から徒歩約8分

【地図】

最後に

いかがでしょうか?

今回紹介したスポットはどれも定番から外れたもので、初めて知った方も多いと思います。それぞれの寺社について調べてみると驚くような歴史や文化が込められたものばかりで、あまり知られていない事がむしろもったいないと感じます。

京都はこれからも益々賑わいを見せる観光地であり、特に人気のスポットは混雑が見込まれます。雑踏が苦手な人や静かな場所でゆっくり歴史を感じたい人には今回紹介したスポットはおすすめなので、少しでも参考になれば幸いです。